長石の役割

釉薬の秘密

こんにちわ

釉薬の秘密事くまちゃんです

前回、釉薬の主役でもある【長石】について紹介しました

ゴルフ場でザックリすると出て来るかもなんてお話しましたがみなさんどうですか

見つかるわけないですよね見つけた方は相当ゴルフの実力者だと思いますっ

もっと練習しましょうっ

っと余談はさておき、今回は長石の役割についてご紹介します

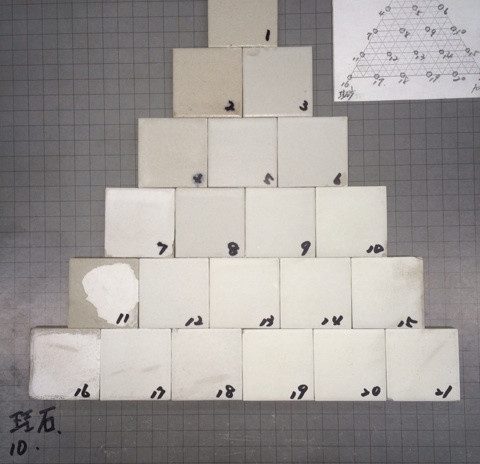

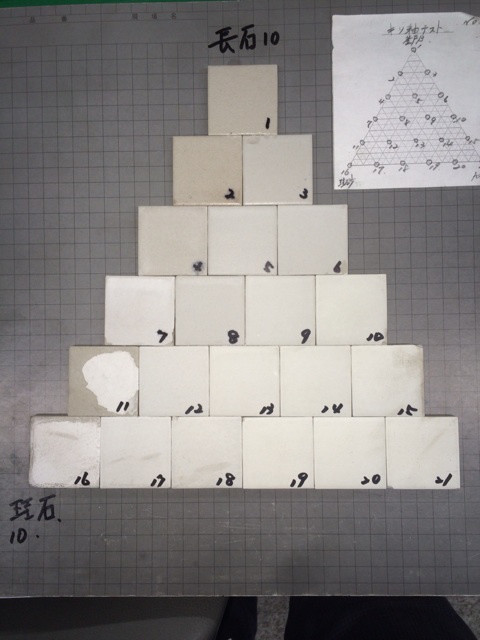

私が入社当時にやった資料を引っ張り出してきました

釉薬の成分として【長石】と【珪石】と【灰】が重要な役割をします。

今回は、【長石】と【珪石】に着目します難しい事は抜きでいきますよ~

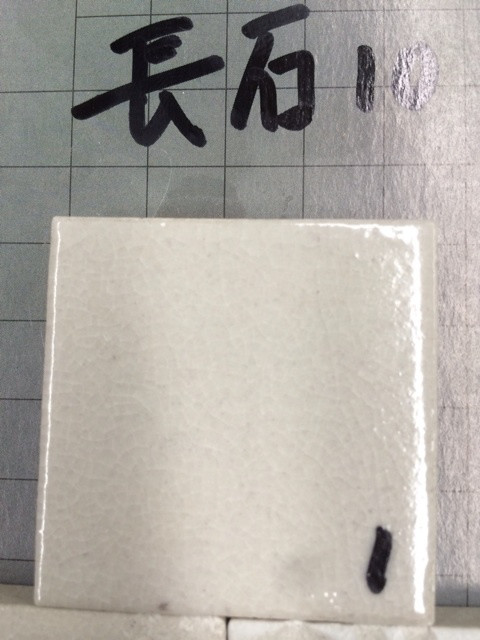

【長石】は本来1200℃~1300℃で溶けてガラス化しますこのピラミッドの①番が【長石】を焼いた物。

拡大図が・・・

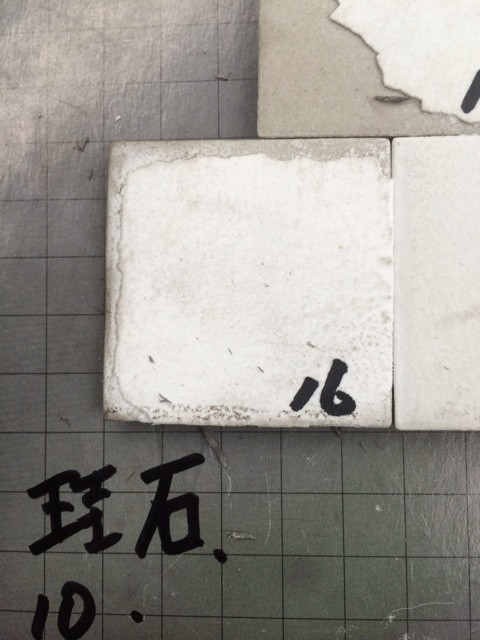

次に【珪石】・・・これ入れると、融点が高くなり溶けにくくなる性質があります。⑯番です

つまり・・・釉薬調合の中で

【長石】が多い=ツルツル

【珪石】が多い=ガサガサ なタイルができるわけですチョー簡単にするとこんな感じ

(ほんとはそんな単純じゃないのですが…)

では問題です

例えば、ある理由で窯の温度が少し低くなりました低くなる前にできたタイルと比べるとどうなるでしょう

正解は・・・

表面がガサガサになりツヤが少なくなるです。温度が低くなる事で溶けにくくなるからですね

では、温度が低くなる前のタイルに近づけたい場合、何を入れたらよいでしょう

正解は【長石】です

溶けにくくなっている状態から、溶けやすいものをいれれば良いのです

こんな感じで、数ある原料の中にはそれぞれの特性があるため、釉薬は本当に難しく奥が深いのですね面白い世界じゃありません

世の中に出回っている、茶碗やタイルの釉薬は本当によく研究されたものです

くまちゃんもまだまだ知恵薄で、間違った点もあるかもですが、今後もできるだけ簡単に伝えていきますね

以上、ぼくでしたー

最後まで読んでいただきありがとうございます。

この記事は私が書きました!