釉薬の行方・・・パート①

釉薬の秘密

皆さん、ご無沙汰してます釉薬の秘密「くまちゃん」です

4月にちなんで 「桜」 ということで・・・

ジャーン釉薬で、夜桜の絵を描いてみましたなかなかでしょ

実は、ブログにご紹介されてますがhttp://ameblo.jp/swantile/entry-11817505639.html

4月から入る、新たな仲間新入社員歓迎っと言う意味もこめて、社内でお花見しました

この日は、私用の為、準備だけして帰らせてもらいましたが、このライトアップ私がやったんですよー

すなわちこれ絵じゃないんですよーエイプリルフールの4月にちなんで軽~いジョークでした

っとまぁ・・・おふざけがすぎましたねすいません・・・

っという事で、本題行きましょう

前回、釉薬が出来上がるまでご紹介させていただきました

さぁー出来たー早速、タイルを生産しましょう

とは、いかないんですねーここからが、釉薬の難しい所でもあり、楽しい所でもあるんですねー

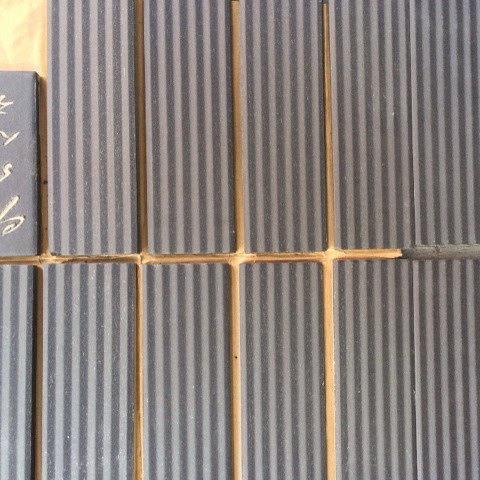

まず、色の確認が必要の為、ピース試験をいれます

左の4列は、お客様から注文頂いた分の見本のタイルになります

右の1列は、出来上がった釉薬を、色の確認の為2ピース焼いた物です

どうですかわかりずらいですが、見本に比べ少し赤いですねっということは、この釉薬では色が違うため生産できません

ので、釉薬の色を修正したものを何点かいれます

なかなかいい色がありますねここで次の工程 「先発」 という工程に入ります

これはどんな工程かというと…大体15リットル~30リットル程の釉薬を使いごく少量実際に生産します

生産前に釉薬の色を、最終的に確認するための工程です

釉薬の修正試験を参考にして、いざ先発

出てきた「先発」を…

営業マンと釉薬担当者が確認しております

がっ釉薬担当者の眉間がしわしわ…

恐る恐る失礼すると…

奥に並べてあるタイルが先発なんですが…赤味が強いですね

この色では、お話にならないので、再度試験ピースいれて→先発という流れになります

釉薬は、自然な環境の中で作られるものなので ‘色を安定させて出す‘ という事が難しい物ですが、色がバシッと合った時はなんともたまんないですね

そんな、苦労を経て実際に建物として地図に残っていくんです

素敵な話ですよねだからこそ、釉薬は難しいですが、楽しいんです言う事聞いてくれない感じがたまらないです・・・

んっ言う事を聞いてくれない釉薬っ

そういえば、タイル業界では、そういう状態を 「あばれる」 なんていいまして・・・

っと言うことで、次回はこの「あばれる」について検証したいと思います

っとこの、赤味を帯びたタイルは無事生産にたどりつけたのでしょうか

どちらもお楽しみに~

くまちゃんでした

最後まで読んでいただきありがとうございます。

この記事は私が書きました!